元気だせデザイン・元気だぜデザイン by佐野邦雄

−−−7:ラッセル役の人びと

JIDAで声をかけて頂いて−1

ローレンス・ハルプリンに学んだもの

1978年、JIDAの事務局長だった木村一男さんから、アメリカの環境デザインの

第一人者のローレンス・ハルプリンが来日して、ワークショップを開くけど参加

しないかと誘いを受けた。ハルプリンは日本では「歩行者天国」の考案者として

知られていたが、アメリカでは都市の再開発時に住民が参加するという新しい思

想と具体的な実践方法を考案して、都市公園など既に幾つものプロジェクトを成

功させていた。東急が招聘したもので、たまたまグループ会長の五島昇氏が同い

年でもあると聞いた。最初に論文提出があり、事前の課題も用意された。参加者

は都市計画、建築、音楽、演出家、彫刻家、大学教授などさまざまな領域の30数

名が箱根の芦ノ湖畔のホテルに集まった。インダストリアルデザインからは私一

人が加わった。

ハルプリンは前衛舞踏家である奥さんのアンナ・ハルプリンとパートナーを伴い、

通訳は工作舎の関係という女性が担当された。朝食前にアンナさんのトレーニン

グの時間があり、初日にホテルの中庭で全員目を閉じて手を繋ぎながら歩いた。

噴水があったが、日頃見ていた記憶としての噴水と、近づくにつれて聴こえてく

る水音が脳の中でシンクロして、水滴の一粒一粒が光り輝いているような全く新

しい体験をした。このトレーニングは都市の再開発時にまず住民を集めて手をつ

なぎ、目を閉じて住み慣れた自分たちの街を歩いて身体レベルで共感し、そこか

ら街づくりを始めるというやり方から来たものだ。

そこから始まって一週間、ハードなスケジュールが続いた。ハルプリンはRSVPと

名づけた実施のための具体的な方法を用意していて、それはResource、Score、

Value−action、Performanceの4パートで循環する仕組みを持っている。5〜6

名のグループに分れ、最初にテーマを決めてから夫々他のグループの行動のため

のユニークなスコアを作り、パネル上で価値評価を繰り返し行なって決定し、パ

フォーマンスに移る。私のグループは他のグループの作成した指示通りに、夜の

山中に入り込んで目的物を巡ったり、空を見ながら移動するという指示では自衛

隊のレンジャー部隊さながらに斜面を降りたりした。そんなとき見た空と雲は素

晴しく美しかった。関所前の杉並木では、日向と日陰の温度差を実感するために

裸足になって歩いた。観光客の前で石の台に登り大声を出したりもしたが、その

時はもうすっかり成り切っていた。

毎朝のトレーニングは色々だが、寝転んで動物になる課題で私が懸命にやってい

ると、アンナさんから「そんなに真剣になる必要はない。もっとリラックスして」

と笑われたりした。夜はほぼ零時まで自主的に作業を行なった。ある夜、床に座

って大きな表を描いているとハルプリンから「君の名は」と聞かれたりした。作

業を終えると建築の山下和正さんなどと飲みながら3時まで過ごした。たばこ総

合研究センターが出版していた「談」の編集長で演出家の栗山浩さんとはよく話

した。その頃「談」は私の大切なリソースだった。

終盤にさしかかった頃、通訳の女性から「あなた達は、まだハルプリンの全てを

引き出していない」と忠告された。当然ながら文化の違いに起因することなど全

てがスムーズに進んだわけではない。ハルプリンは悩んでいるようだった。座り

込むこともあったが、また不死身のように立ち上がって次へ進んだ。

簡単な事柄の中に、なるほどと思うこともあった。例えばある日、野外でやって

いる時に昼食が迫っていたが、時間のやりくりについて最初に多数決で皆の意向

を確かめ、次に賛否双方から意見を聞き、もう一度採決して決めた。なるほど民

主主義とはこういうことかと思った。終戦直後の純粋民主主義教育をまともに受

けてきた私にとっては、小さいことだが新鮮だった。

全ての日程が終わり別れの朝、箱根一帯は台風に襲われ水しぶきが湖面を覆って

いた。室内で皆が輪になったとき殆どの人が涙を流していた。ハルプリンは「私

は第二次世界大戦の終わりに沖縄近くの艦船上にいて、カミカゼ特攻機の襲来に

怯えていた。艦砲射撃を行なっている間、砲弾を受けている側のことを考えてい

た。その後も、いつか日本の人びとと会いたいと思っていた。今回、このワーク

ショップで日本の皆さんと一緒に過ごすことが出来た。」と静かに話した。戦争

の傷は勝者も敗者も関わりなく一人の人間の深い所に潜んで消えることはない。

ハルプリンも泣いているように見えた。期間中体現したハルプリンの誠実な姿を

通して、それまで言葉だけだった私の中の民主主義は、初めて人間そのものにな

ったように思えた。

ハルプリンの住民参加の思想と方法は日本にも影響を与え、今も息づいている。

そのローレンス・ハルプリン氏は昨年10月に93才で亡くなられた。私は今も桑

沢でパフォーマンスの中から、いくつか選んで代々木公園で行なっている。ほん

の少しでもいい何かが伝わればと思う。

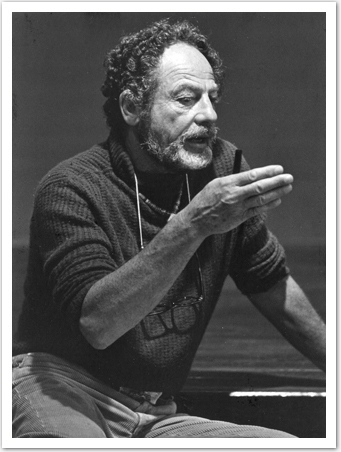

苦悩するローレンス・ハルプリン 1978

JIDAで声をかけて頂いて−2

情報社会の先端を行く鈴木幸一さんの世界

30才を過ぎた頃、JIDAの事務局長だった斉藤忠男さんから、日本能率協会と

いうところから出ている月刊誌「IE」のシリーズのコラムに一度執筆しないか

といわれた。専門誌とはいえ全国誌に書くのは初めてなので、その頃、関心が

あった「農具」について書こうと決め、江戸時代に砂金から鉄製の農具を産出

していたことを調べるため米子市へ行き、真夏の図書館で係の人が出してくれ

た分厚い関係書を積み上げて数日を過ごした。私は「稲こき」に関心を持った。

収穫時に、それまで箸の間に挟んで稲を扱いていた作業だが、その後、鉄製の

刃がずらっと並んだ「千刃稲こき」が出現し、多くの後家さんの作業であった

仕事がなくなったため「後家ごろし」の異名をとったことが分った。その話を

まとめた文章が初めて掲載された。

それが縁で日本能率協会とつきあいが始まり、インタビューや連載記事、そし

て表紙などもやることになった。山田洋次監督が担当する予定だったグラビア

「日本の工場の風景」の撮影を急に代役でやってくれと頼まれて半年続けたこ

ともある。1974年、編集の鈴木幸一さんから「佐野さん、100万円用意するか

ら今まで連載していたモノ作りのシリーズに付け加えて単行本を出さないか」

と言われ、事務所あげて1ヶ月あまりで完全原稿まで仕上げた。そして書名を

「つくり手つかい手かんがえ手」とした。

戦後最高のポスターの一つ「海を返せ」の粟津潔さんなどが発起人になり出版

記念のパーティーを霞ヶ関ビルで開いてくれた。パーティーの最中トイレで、

以前インタビューで知り合った「戦ふ兵隊」など日本のドキュメンタリー映画

の第一人者の亀井文夫さんから「佐野君は幾つになったの」と聞かれ「34才で

す。」と答えると、「そうか、じゃあそろそろいいか」と言われた。あまり若

いうちから社会的な動きをするとおかしくなると言うのだ。

編集の鈴木さんはその後一大転進し、日本で初めてのインターネットの商用化

を図り、大手優良企業相手のプロバイダーとして有名な会社を創設した。今は

総合的なネットワークソリューションサービスを展開している。もう随分会っ

ていないが、昨年まで連載していた週間文春のコラムによると今も世界を駆け

巡っている。鈴木さんの会社が伸びているときはNTTと拮抗するかと言われ、

系列会社が行き詰まった時は数億円の負債を個人で背負ったと報道され、最近

は音楽祭を主催していることも知った。目を回しそうだが全て同一人物なのだ。

虚構と現実の間を往来するのがデザイナーだが、もの作りのデザイナーはある

ときは自分の中の職人気質を自ら鈍臭く感じたり、あるときはホモ・ファベル

(工作人)として人類本来の務めに携わっているのだと誇りに思ったりする。

いずれにしろ自分の中に一定の指標がある。それに較べると、情報産業の人は

そこから解放されている代りに、自分のその時々の判断だけで動くことになる。

もの作りとは異質の世界である。最近ではデザイナーの中にも先端の情報技術

に埋まって、情報やサービスの価値が中心の世界にいる人も多い。そこでは多

元的な状況を有機的にコントロールする別の能力が要求される。鈴木さんは情

報と同じ位のスピードで世界を飛び回っている。未来を予感させるその世界は、

同時に一人の人間がどのように生きるのかという根本的な問いを伴っている。

鈴木さんは組織にいた頃から枠にはまらない人だったが、今は経営と自由な精

神がバランスしているように見える。時代を切り開く新種のタイプなのだ。

デザイナーとして、人間として 倉俣史朗さんのこと

毎年、2月になると倉俣さんを思い出す。倉俣さんのことを身近に知ったのは、

倉俣さんが銀座4町目の交差点にあった三愛のディスプレーデザイナーをやっ

ていた頃だ。倉俣さんの造形が空間的であるのは多分にディスプレーの経験と

関係していると思う。その後、週刊誌のグラビアにサングラス姿で出ていたり

していて、いろいろ活躍しているらしいことも徐々に分った。

その倉俣さんと初めて会ったのは、六本木のJIDAの先の、東京で一番美しい

地形といわれる交差点近くにあった「青画廊」でグループ展を開くことになっ

た時だ。なぜ私に声がかかったのかは分らないのだが、倉俣さんの他に造形作

家の戸村浩さん、彫刻家の脇田愛二郎さんなどがいた。倉俣さんの作品は蛍光

管のチューブをU字形に曲げたもので、その加工をするために亀戸近辺のガラ

ス加工屋さんを何軒も当たったとのことだった。後になって、見る人に製作時

の苦労を感じさせてはいけないと言っていたが、実際は他の人の何倍も動いて

いたのだ。「私は照明の器具をデザインするのではなく、明かりそのものを

デザインする」などいろいろ話してくれた。会場で皆がセットし終わった頃を

見計らうかのように戸村さんが風呂敷に包んだ作品を宝物のように持って来て、

ゆっくりと風呂敷を解いた。後年、日本酒のCMで似たようなシーンが流れた。

私の作品は2光源で、上は100Wの白ボール、下の筒の中に20Wの小さな電球

が入れてある。上を点ければビカッとまぶしいが、上を消してから下を点ける

と白ボールに光が当たり、徐々に近づけると白ボールの中に光がこもって、満

月がポッカリ浮かんでいるように見える。造形は多くの人から「バウハウスだ

ね」と言われた。原理に忠実に従い不要の部分を削ぎ落とした造形は、日本で

はバウハウススタイルと称されることがそのとき分った。

二光源照明 1982 デザイン:筆者

その後、JIDAの機関誌のインタビューで六本木の今の国立新美術館の近くに

あった事務所を訪問した。改まって色々話を聞いたが、話していることがその

まま活字になる人だなという印象を受けた。倉俣さんは「自分は唯、自分の生

き方をしているのに過ぎないのだが、日本はすぐ何々派とか、ポストモダンの

旗手だとか括りたがる」と苦言を呈した。インタビューの途中で顧客から電話

があり凄く丁重に応対しているのを見て、やはりフリーランスで、もの作りを

するとエンドユーザーと直接つきあうので大変だなあと思ったりした。それと、

大学ノートを電話のメモ帳にしていて細かく記入していることも知った。その

やり方は私の事務所でもやらせて頂き今も続いている。

1986年、青山の骨董通りの個展を見に行ったときは「佐野君、君がもし自分の

名前をブランドにするなら、1年に2回は個展を開かないと駄目だよ」と教えて

くれた。しかも倉俣さんはスポンサーつきだ。2年に一度ならまだしも私にはと

うてい無理だと思われた。

1990年の年末、若い人が集まって「倉俣さんの話を聞く会」を開くと知った。

予定していたが急用で行けなくなってしまった。出席した所員の増野裕之君か

ら倉俣さんが「今日は佐野君は来ないの」と残念そうに言われたと聞いた。

それから2ヶ月後、桑沢の教え子で事務所にいたことのある吉岡徳仁君から電

話が入った。吉岡君は声をつまらせながら倉俣さんが急逝したことを告げた。

告別の日、私はたまたま佐世保で講演があり悔しい思いをした。後日お宅へお

伺いしたが、奥さんは「倉俣は人前で話すことが余り得意ではなかった」など

涙を流しながら話された。

倉俣さんは「20世紀のいろいろな問題が、21世紀には夫々が矛盾として噴出す

るだろう」という言葉を遺した。今はその言葉通りになり、矛盾を構成する要

素一つひとつが権利を得たり成熟して堅固になっていたりして、単なる二項対

立の矛盾としてではなく複雑に絡み合い権利闘争のような様相を帯びてしまっ

ている。選択肢は狭まり相互の共通点よりも差異点に目が行き易くなっている。

かつて機関誌で原稿をお願いしたことのある人間尺度論で有名な早稲田の戸沼

幸市先生が指摘した「内向して互いを切り刻む社会」そのものだ。それは島国

日本の高度情報化社会が拍車をかけた大きな負の部分だ。おおらかさが日に日

に欠けて行く気がする。それは勿論デザインの質とも無縁ではない。

森有正に「表現された中に自分を見出す」という厳しい言葉がある。その頃お

会いしたある高名な評論家は「倉俣君は以前のような精彩を欠いている」と言

っていた。社会と相対化した見方からすればそうなのかも知れない。当然のこ

とながら表現者の部分でしか社会は見ない。しかし、私は常に表現を含めた

「一人の人間の生き方」として見るので別の文脈で見ている。倉俣さんは自分

なりに生きたのだ。デザイナーとしてこの時代を自覚的に生きることは詩人と

同じように難しいのだが、敗戦から立ち直って急速に近代化を進めたこの国で、

一人の人間として近代人としての思想や感性を、素のままに造形を通して現前

する生き方を通したのだ。

そのスタンスを持続するには、1年に2度も個展を開く必要がある社会が目の前

に立ちはだかっている。巨大な経済と技術に組み込まれたデザインと正面から

立ち向かうことはドン・キホーテさえも避けて通るであろうが、倉俣さんは大

業に振る舞うのではなく、ひたすら生きていることの最大を造形として表現し

たのだ。それ故に、ソットサスを始め同時代に生きる世界の多くのデザイナー

の共感を得たのだ。日本のデザイン界には「あれは作家的でありアートである」

という否定的に括る尺度が以前から用意されているのだが、倉俣さんは結果的

に、固定化され体制化されたもの作りの仕組みとは離れて、別のデザインの体

系が同時代に存在し得ることを明示したと思う。自由であることは誰からも保

障されないことだ。そこがフリーランスデザイナー本来の直面する現実だ。

私は「21世紀はいろいろな矛盾が噴出する」という倉俣さんの言葉を今実感し

ている。その矛盾はデザインの当事者には自己矛盾として自分の中から噴出し

てくるから厄介だ。倉俣さんは20年前すでに社会が期待する表現者としての自

分と、「過去の自分とキャッチボールする」素の自分との乖離に気づいていた

に相違ない。いずれにしろデザイナーとして、一人の人間として深く考える人

が存在したこと、それ自体がすでに倉俣さんの価値だと、私はそう思っている。

山形県出土の縄文時代「立像土偶」はデザインそのものだ

1月26日に国立博物館の国宝土偶展を見た。そこで素晴しいものと出会った。

今までも群馬県で出土した縄文後期の「ハート型土偶」、長野県で出土した

縄文後期の「縄文のビーナス」、八王子市で出土した縄文中期の「子供を抱く

土偶」などに出会い、そのつど感激していたのだが、今回、山形県西の前遺跡

で出土した縄文中期の「立像土偶」を初めて見たときは「参ったなこりゃー」

だった。

縄文中期はBC3000年からBC2000年だから、5000年から4000年前になる。

上述の3体には、プリミティブな生命力や根源的な愛を感じてきたのだが、今

回出会った立像土偶は、それらを感じる前に一見して「デザイン」を感じた。

言葉にすると理屈っぽくなるのだが、他の土偶のように内発的な願いをそのま

ま素直に造形するのではなく、対象を一度頭の中で組み立て直す抽象化の作業

を行なっている。その過程に明らかに秩序とバランスに対する意識が働いてい

るように見える。そこがデザインで行なわれる諸要素の総合の過程で働く作用

と似ているのだ。

私もたまに絵を描くが、ファインアートの人に見せると「デザインだねえ」と

いわれる。自分は無意識なのだが彼らにはそう見えるらしい。善し悪しは別と

して、その差みたいなものだ。

45cmの像だが、とてつもなく大きな存在だ。以前、中国の黄河の中流域、洛

陽近くの二里頭で4000年前の夏時代の銅製の「爵」に出合いその美しさに惹

かれて4回通ったが、(多分、学者以外のおたく日本人の記録保持者だ)この

立像土偶はその感銘に近いものを与えた。たまたま双方とも4000年前に作ら

れたものだが、もしかしたら交流があったのではないか、山形の地中には同じ

作者の土偶がまだ幾つも埋まっているのではないか。そんな夢想をしながら

4000年前の「先輩」に敬意を表した。

二日続きの雪の日に 2010年2月18日

佐野邦雄/Kunio SANO

プロダクトデザイナー/Product Designer

JIDA正会員(201-F)

プロフィール:

1938年東京中野生れ。精工舎、TAT勤務後、 JDS設立。

74年 「つくり手つかい手かんがえ手」出版。日本能率協会。

78年〜 ローレンス ハルプリンWS参加。桑沢ほか4校の講師。

79年 JIDA機関誌100号「小さいってどういうこと?」編集。

86年 東ドイツ、バウハウスデッソウゼミナール参加。

92年〜03年 中国のデザイン教育。

01年〜静岡文化芸術大教授。 定年退官後、現在2校の講師。

デザイン: 人工腎臓カプセル、六本木交叉点時計塔など 。

現在、小学1年生で経験した学童疎開の絵本を執筆中。